Пингвин Золотоволосый (Eudyptes crysolophus)

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Eudyptes crysolophus

Вид ПИНГВИН ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ занесён в международную Красную Книгу

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Eudyptes crysolophus

Вид ПИНГВИН ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ занесён в международную Красную Книгу

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Spheniscus humboldti

Вид ПИНГВИН ГУМБОЛЬДТА занесён в международную Красную Книгу

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН ГАЛАПАГОССКИЙ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Spheniscus mendiculus

Вид ПИНГВИН ГАЛАПАГОССКИЙ занесён в международную Красную Книгу

Высокохохлый пингвин, род хохлатых. Гнездится только на четырех островах к югу от Новоой Зеландии. Самая крупная колония расположена на острове Баунти.

Имеют густой хохолок из длинных, шелковистых перьев желтого цвета. Единственные из этого рода пингвинов обладают способностью поднимать и опускать хохолок. Однако, пока ученые не могут объяснить зачем и почему пингвин двигает хохолком.

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Megadyptes antipodes

Вид ПИНГВИН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ занесён в международную Красную Книгу

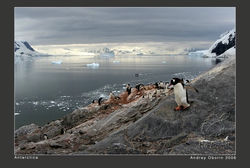

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН АНТАРКТИЧЕСКИЙ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Pygoscelis antarctica

ПИНГВИН АНТАРКТИЧЕСКИЙ (Pygoscelis antarctica) вопреки названию, далеко к югу не распространяется. Центр распространения антарктического пингвина — американский сектор Антарктики. Он гнездится на мелких островках у Антарктического материка, на островах Южная Георгия, Буве, Южных Шетландских, Южных Оркнейских, Южных Сандвичевых, Баллени.

Птицы / Пингвины / Пингвиновые / ПИНГВИН АДЕЛИ

Aves / Sphenisciformes / Spheniscidae / Pygoscelis adeli

ПИНГВИН АДЕЛИ (Pygoscelis adeli) шире всех других пингвинов распространен и, пожалуй, наиболее многочислен в Антарктике. Пингвин Адели довольно крупная птица, высотой до 80 см.

Птицы / Пингвины /

Aves / Sphenisciformes /

Отряд ПИНГВИНЫ (Sphenisciformes) Пингвины — хорошо обособленная группа птиц, имеющая древнее происхождение. В настоящее время в надотряде насчитывают 6 родов и 16 видов, образующих одно семейство. В ископаемом состоянии известно 36 видов. Самые древние остатки пингвинов найдены в Новой Зеландии (нижний миоцен).

Рост:

Вес:

Численность:

Место обитания:

112 см.

27-40 кг.

135-175 тыс. пар

континентальное побережье Антарктики

Несмотря на исключительную популярность пингвинов, большая часть их видов моряками не различается. Но справедливости ради следует заметить, что это очень даже непростое дело.

Самый крупный пингвин - императорский, или Форстера (Aptenodytes forsteri). Он обитает только на побережье Антарктиды и в непосредственно прилегающих к нему водах. Назван этот пингвин в честь Д. Форстера - натуралиста кругосветной экспедиции капитана Д. Кука. В умеренной зоне его заменяет близкий королевский пингвин (A. patagonica), который гнездится на разбросанных в Южном океане островах. Императорский пингвин достигает 120 см, королевский помельче - чуть меньше 1 м. На боках шеи у обоих видов выделяются оранжевые пятна, имеющие вид больших кавычек. У королевского пингвина оранжевым окрашена и передняя часть шеи.

Скелет птицы отличается прочностью и легкостью, что крайне важно для полета. Прочность костей достигается балочным типом внутренней их структуры, трубчатостью, плотностью стенок. Легкость обусловливается пневматичностью большинства костей, возникшей вследствие редукции костного мозга. В воздухоносные полости некоторых костей проникают полости воздушных мешков. Облегченность костей позволила увеличить их длину, не увеличив общей массы скелета. Длина скелета ноги и особенно крыла у многих птиц заметно превышает длину туловища. Масса скелета составляет от 4-5 до 18% массы тела птиц.

Разные животные по-разному реагируют на неблагоприятные изменения окружающей среды, такие, как понижение или повышение температуры, выпадение снегового покрова, уменьшение количества пищи. Многие животные при таких переменах снижают жизнедеятельность, становятся малоподвижными, прячутся в различного рода укрытия, наконец, впадают в состояние оцепенения, так называемую спячку.

Необходимость линьки, т. е. периодической смены оперения, объясняется обнашиванием и выцветанием пера. Под влиянием солнца, влаги, сухости окраска пера меняется: черный цвет становится буроватым, темно-бурый — бледно-бурым, серый — буровато-серым и т. д. Еще большее значение имеет стирание краев пера, сопровождающееся нарушением его структуры, так как мелкие сцепляющие бородки частично разрушаются. Особенно обнашиваются слабопигментированные или непигментированные части пера. Эти изменения к тому же более значительны в наиболее ответственных при полете элементах оперения — маховых и рулевых перьях.

Урожай и неурожай кормов чрезвычайно влияют на жизнь птиц.

Периодические количественные колебания в животном населении и в растительном покрове вызывают периодические колебания условий существования птиц, для которых те или иные животные и растения служат пищей. К этим явлениям относится урожай и неурожай плодов и ягод, обилие или малочисленность насекомых, массовое размножение или вымирание грызунов и т. п.

Для существования каждого вида животных необходимо разрешение трех основных задач: питания, размножения и защиты от опасностей для сохранения особей и вида в условиях борьбы за существование.

Движение у позвоночных, и в частности у птиц, является одним из наиболее существенных элементов защиты животного. Рассмотрев связанные с ним стороны биологии птиц, перейдем к рассмотрению их особенностей, связанных с питанием. Условия питания в значительной степени определяют ход жизненных явлений у птиц. Они влияют на географическое распределение .птиц, на сезонные перемещения, на темпы размножения и смертности, на условия внутривидовой и межвидовой конкуренции.

По способам развития птенцов все птицы могут быть разделены на две категории: одни называются выводковыми, другие — птенцовыми. Птенцы выводковых птиц сразу или через очень непродолжительное время после выхода из яйца оставляют гнездо и могут самостоятельно передвигаться. Выходят они из гнезда с открытыми глазами и ушами, в хорошо развитом пуховом наряде. К этой группе относятся те птицы, которые держатся преимущественно на земле или у воды, но не на деревьях: утки, гуси, пастушки, дрофы, журавли, гагары, поганки, чайки, кулики, рябки, фламинго, трехперстки.

Окраска и форма птичьих яиц весьма разнообразны. У некоторых, например, у сов, яйца, почти круглые, у других — вытянутые. Один конец яйца обычно широкий, другой более узкий. Особенно резко выражено сужение одного конца яйца и расширение другого у различных кайр, гнездящихся колониями на севере. У тех птиц, которые кладут яйца в закрытых гнездах, в дуплах и норах или прикрывают яйца, окраска скорлупы бывает белой. Белые яйца у сов, зимородков, сизоворонок, дятлов, многих воробьиных.

Для половой системы птиц характерно то обстоятельство, что период ее активности у громадного большинства видов ограничен строго определенным временем в году, причем в состоянии покоя размеры половых желез буквально в десятки раз меньше, чем в период активности.

В строении половой системы самок характерна ее асимметрия: правый яичник, как правило, отсутствует, правый яйцевод отсутствует всегда.

Полет птиц можно разделить на две основные категории: это парящий, или пассивный, полет и машущий, или активный, полет. При парении птица движется в воздухе продолжительное время, не делая взмахов крыльями и пользуясь восходящими воздушными потоками, которые образуются вследствие неравномерного нагрева поверхности земли солнцем. Скорость движения этих воздушных потоков определяет высоту полета птицы.